한국처럼 파리도 한파가 몰아닥쳤다. 물론 한국과 비교하면 아무것도 아니지만... 모두가 꽁꽁 싸매는 계절이니 오히려 반대로 ‘벗는’ 얘기를 해볼까 한다. 오늘의 주제는 얼마 전 한국에서도 크게 이슈였던 ‘누드공원’에 대한 이야기다.

프랑스는 나체주의자들을 위한 시설과 공원 등이 많은 나라다. 하지만 대부분이 남부에 있는 바닷가에 위치하기에 파리에는 누드수영장 외에 그들을 위한 장소가 거의 없었다. 운 좋게도 올해부터 시범적으로 뱅센숲에 누드공원이 일시적으로 열린다기에 찾아가 보았다. 이 글은 크로아티아 두브로브니크의 누드비치, 독일 뮌헨의 영국 정원과 프랑스 파리의 뱅센 숲 누드공원에 다녀온 뒤 적는 실제 나의 체험기다.

(누드공원에서 사진 촬영은 엄격히 금지되어있다. 감시하는 사람은 없지만, 당연히 찍어서는 안 되고 사진촬영이 적발될 경우 그들에게 항의를 받고 사진을 지운 뒤 쫓겨난다, 그러한 관계로 아쉽게도 체험기 사진은 없다. 대신 공원의 평상시 모습을 첨부하도록 하겠다)

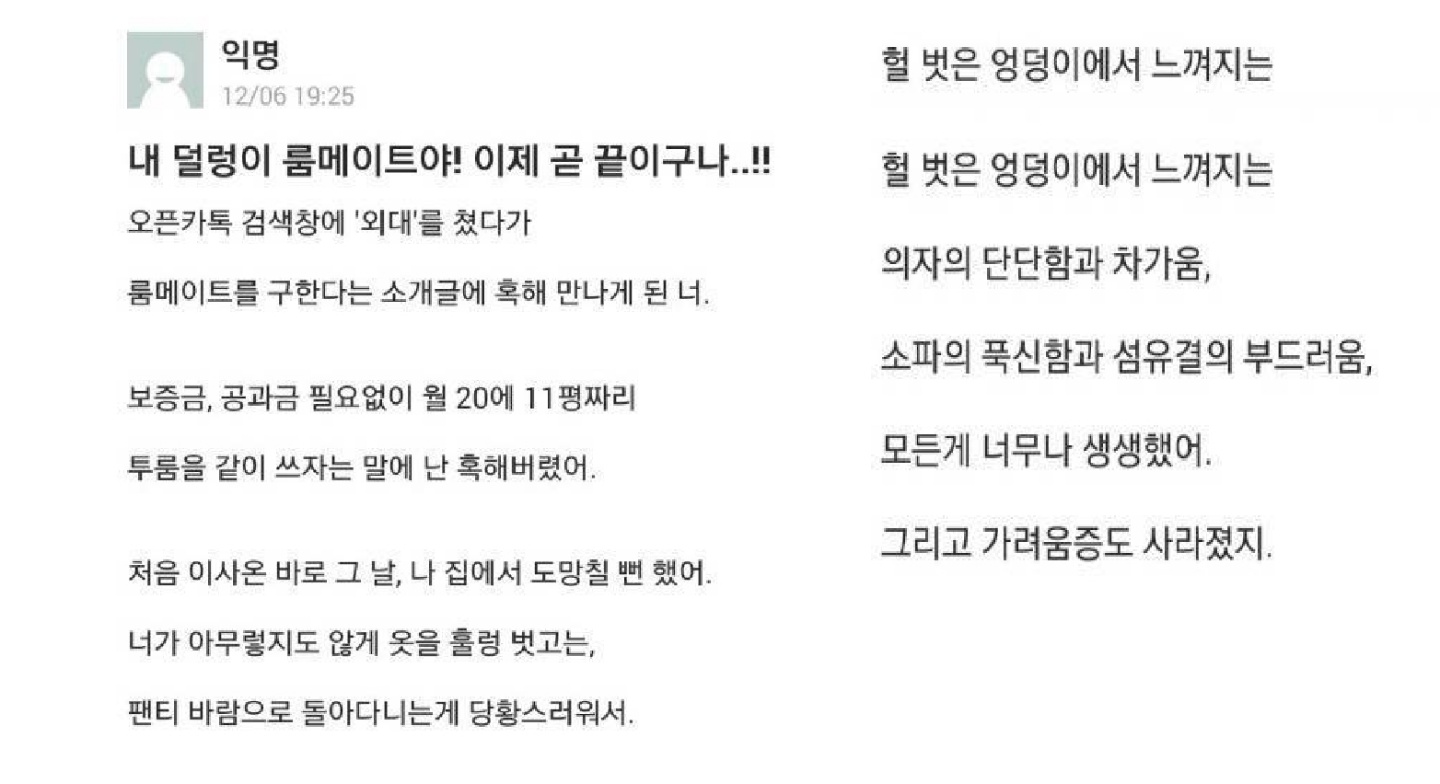

나는 평소에도 나체를 즐기지 않는 사람이다. 대중목욕탕을 싫어하고 여자 친구들끼리 놀러 가도 화장실에서 혼자 옷을 갈아입는다. 당연히 지금 룸메이트에게도 탈의하는 모습을 한 번도 보여준 적이 없다.

그런 사람이 왜 나체주의를 체험했냐고 묻는다면 호기심 때문이라고 답하겠다. 대부분의 사람이 그러하듯 나도 궁금했다. 왜? 벗고 싶어 하는 걸까? 세상에 이렇게나 이쁜 옷과 가방들이 많고 수십 년을 사고 또 사도 매년 입을 옷이 없어 걱정해야 하는데... 그들은 대체 왜 벗는 걸까?

환상과 기대를 하고 찾은 누드공원, 누드비치의 이용객들은 대부분은 중장년층이었다. 야릇한 상상을 가지고 젊은 남녀의 탄력적인 몸을 상상하고 들어갔다가 오랜기간 중력의 잔혹함을 겪은 몸들만 있어 기분마저 처졌다는 우스갯소리에 깊이 공감 했다.

비율은 90% 이상이 백인이고 나 같은 젊은 동양인 여성은 전무하다시피하다, 신체적 자신감이 넘칠 것만 같던 흑인은 의외로 보지 못했다. 노년층 남녀가 반 이상 차지하고, 중년층의 남성과 젊은 청년층의 커플들이 그 뒤를 잇는다.

나에게 나체주의가 어땠냐고 묻는다면... 첫 느낌은 무척이나 불쾌했다. 발가락 사이를 비집고 들어오는 흙과 돌멩이가 싫었고, 앉을라치면 늘 속옷과 하의로 보호받던 엉덩이 살은 극도로 예민해져 어딘가에 조금만 닿아도 차가움에 소름이 끼쳤다.

게다가 긴장한 탓에 몸이 딱딱해졌다. 야한 생각을 한 것도 아닌데 혹여나 누군가 오해라도 할까 봐 괜스레 부끄러워져 턱을 어루만지는 척 하며 팔로 슬그머니 몸을 감싸고 다녔다. 여성에 비해 신체에 변화가 두드러지는 남성들은 숨길 수 없음을 인정하고 가리려는 시도조차 하지 않았다. 옷을 입고 있었다면 볼썽사납다고 느꼈겠지만, 자연적인 것으로 인정했다.

나는 누드공원에서 클로이란 이름의 여대생을 만났는데 그녀는 부모님의 영향으로 어릴 적부터 나체를 즐겨온 프로나체주의자였다.

파리에도 드디어 나체공원이 생겨서 기쁘지 않냐는 나의 질문에 그녀는 시큰둥하게 “좋긴 한데 또 공원이라는 게 아쉬워요. 나체를, 자연스러움을 좋아한다는 것이 풀과 나무에 둘러싸여 살고 싶다는 뜻은 아니에요. 왜 나체주의자들은 항상 외진 공원에만 있어야 하는 걸까요? 저는 나체로 빵을 사러 가고 요가를 해도 이상하게 보지 않는 곳에서 살고 싶어요.” 라는 다소 쇼킹한 답변을 내놓았다.

프로나체주의자를 만난 덕에 나는 그간 궁금했던 것들을 편히 물어볼 수 있었다. 나체주의자를 평가하는 시선에 대한 이야기가 나오자 “가끔 무리를 이탈해 숲으로 들어가는 사람도 있고, 커플끼리 와서 애정행각을 하는 사람도 있어요. 하지만 그건 나체주의자라서가 아니에요. 우리가 옷을 입지 않는다고 해서 섹스에 환장하고 난교파티라도 할 거처럼 보는 건 정말 화가 나요. 옷을 입는다고 다 성직자처럼 되는 게 아니잖아요. 옷을 입고 클럽에 가는 사람도 섹스에 대해 생각하잖아요. 교묘하게 옷으로 가려둔 것뿐이죠.”라며 격분하기도 했다.

그날 오후 나는 클로이와 나체요가를 즐겼다. 흘끗거리는 시선이 느껴지며 조금 부끄러웠지만 이건 치마가 조금만 짧아도 느낄 수 있는 시선이기에 ‘그래. 이게 바로 동양의 육체미다! 볼 테면 봐라’라고 속으로 외치며 나체주의를 체험하고 있음을 스스로 세뇌 시켰다.

그간 자리에 앉을 때면 무릎위에 가방을 올려 뱃살을 가린 뒤 편하게 숨 쉬어 왔던 나로서는 숨쉬기조차 쉽지 않았는데 클로이와 함께 나체로 요가를 하며 완벽한 몸 = 자신감 = 노출 가능이라는 나의 공식은 깨졌다.

사실 체험을 하기 전에는 혹시 나도 엄청난 해방감과 자유를 느끼는 마법 같은 경험을 하게 되진 않을까? 하는 약간의 기대감이 있었다. 안타깝게도 한참이나 나체주의 찬양에 대해 들었어도 나는 여전히 벗음이 불편하다. 하지만 있는 그대로의 나를 받아들이게 됐다는 점에서는 후한 점수를 주고 싶다.

나체주의 체험 이후 억지로 한 치수 작은 사이즈 옷에 나를 구겨 넣던 습관을 버리게 됐다. 인정하지 않던 지방 덩어리까지 받아들이게 됐다고 해야 할까. 편한 옷을 입고 나니 숨쉬기도 한결 편해졌다. 선천적인 신체의 한계, 목이 짧고 승모근과 종아리 근육이 지나치게 발달 된 몸이라는 것도 인정하게 됐다.

혹여 벗은 몸의 다른 누군가와 눈이 마주칠까 내 몸으로만 시선을 뒀는데 그 과정에서 내 몸에 대해 많이 알게 됐다. 오래 보고 자세히 보면서 이게 나구나. 근데 이런 나라도 나쁘지 않네라는 생각이 들었다. 여전히 다이어트에 대한 갈증에 시달리긴 하지만 그래도 압박감이 조금은 해소됐다.

다이어트라는 이름하에 타인의 완벽한 몸은 사진첩에 저장해두고 수시로 살펴왔지만 정작 내 몸에 대해선 잘 모르고 살아왔었다. 벗고 나니 ‘나’를 알게 된 좋은 기회였다.